التشكيلي الفلسطيني عبد الحي مسلّم: من الفلكلور إلى الأسطورة يسحضر بيوت فلسطين

بنشارة الخشب والغراء يستحضر بيوت فلسطين ليوسف عبد العزيز - عمان 87 أيلول 2002

بدايات:

في مشغله الواقع في (جبل القلعة) في عمان، يعمل الفنان التشكيلي الفلسطيني (عبد الحي مسلّم) بدأب وصمت، بعيداً عن أعين الكاميرات والضجيج.

أول ما تدلف بوابة المكان يطالعك وجهه الأليف، ولهجته القروية البسيطة. وتحتار في أمر هذا الشيخ الفتى الذي يذرع المكان بخطى ظبي، ويدخن لفائف الهيشي. وتسأله عن عمره فيبتسم، ويقول: "أنا من مواليد قرية ( الدوايمة) الفلسطينية عام 1933. ولكن ولادتي الحقيقة كانت عام 1970 عندما بدأت أرسم. فعمري الآن بالضبط 32 عاماً.

لم يكن في نية (عبد الحي مسلّم) حين بدأ مشواره الفني أن يصبح فناناً، فهو لم يدرس الفن أصلاً. لقد نشأ في صفوف الثورة الفلسطينية. في (ليبيا) وأثناء فترة عمله في سلاح الجو الليبي بإعارة من منظمة التحرير الفلسطينية بين عامي (71-72) اكتشف عبد الحي الفنان الذي فيه وراح يرسم. كان يحاول من خلال اللوحات أن يستعيد العالم السحري لطفولته. أثناء ذلك شاهد وجهاً لعجوز فلسطينية على غلاف إحدى المجلات، وتحته عبارة تقول: "نحن لن نغفر". استفزته الحالة وصار يفكر في صياغة المشهد بطريقة أخرى. ألصق الصورة على قطعة مسطحة من الخشب، ثم صنع عجينة من النشارة والغراء، وضعها على الصورة وأخذ يجسم بها الوجه.

هكذا اكتشف (عبد الحي مسلّم) خامته الأثيرة التي راح فيما بعد يشكل بها الأجساد والأشياء...

أنجز عبد الحي خلال أشهر قليلة مجموعة لا بأس بها من الأعمال، التي كانت تجمع في تقنيتها ما بين اللوحة والمنحوتة وشارك بها في معرض طرابلس الدولي للفن التشكيلي.

عوالم فلكلورية:

ينتمي (عبد الحي مسلّم) إلى فئة الفنانين الشعبيين. أولئك الذين تنضج مواهبهم فجأةً فيسقطون من غصن أو غيمة ويمشون في طريق الناس. وإذا كانت الفطرة هي التي أنجبته، فإن (عبد الحي) لم يقف عند حدودها. فقد أخذ يطور تجربته ويدخل بها إلى تلك المناطق الخطرة التي لا يدخلها عادةً إلا الفنان المغامر.

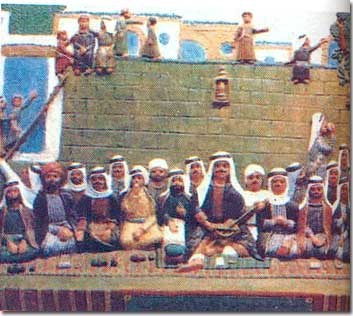

استمدت مشاغل الفنان الأولى مادتها من أجواء الفلكلور الفلسطيني، وانفتحت لوحاته على جو القرية الفلسطينية فأخذ يرسم كل شيء فيها: البيوت الطينية المقبّبة، النساء حاملات الجرار، الرّعاة وماعزهم، الأعراس والدبكات. وقد توسع في هذه المواضيع فاعتنى بالتفاصيل الصغيرة في حياة الريفيين وأضاءها. وتتّضح هذه التفاصيل في عدد كبير من اللوحات التي رسمها ومنها: "عيد الشيجور، حديث فنجان القهوة، معاتبة ابن العم لعدم زواجه من ابنة عمه، ترحيب بالضيف، الغزل في الوجنات، المكحلة، مناجاة".

من الأعمال المهمة التي أبدعها الفنان في هذا المجال رباعية بعنوان (العرس الفلسطيني). وفيها نشاهد مراسيم العرس الفلسطيني القديم وما يحتويه من طقوس (خشّة الدار، حنّة العروس، رقصة النساء، الدّبكة، الشاعر، زفة العروس على الجمل). في هذه الرباعية تظهر براعة الفنان في شحن اللوم بعناصر الحركة والإيقاع إلى الحد الذي نندغم فيه بتجليات اللحظة الماضية. هنا تعمل اللوحة كشبكة لاصطياد الحنين، فحين نشاهدها تتموج تحت أعيننا تلك الأرض الخفيفة الملبدة بالأحلام ونمسك قلوبنا كي لا تسقط وتتكسر.

استحضار التراث الكنعاني:

لم يكن استبطان عوالم الفلكلور سوى البداية التي انطلق منها الفنان فقد أخذ يمتد بفنه إلى المناطق العميقة في طبقات الروح الفلسطينية، فاستلهم التراث الكنعاني بكل ما فيه من خصوبة وأساطير. ويمكن أن يكون لسنوات الصبا التي قضاها في قريته (الدوايمة) قبل عام 1948 أثر كبير في استحضار ذلك التراث. خاصةً وأن هذه القرية بما تضمه من (خرَب) كانت تحتوي على عشرات المواقع الأثرية التي ترجع في معظمها إلى العصر الكنعاني. هذا بالإضافة إلى كون القرى الفلسطينية هي الوريث الطبيعي لذلك التراث الممتد منذ آلاف السنين. في لوحات (مسلّم) نجد حضور ذلك التراث من خلال استخدامه بعض الرموز والإشارات: فهناك ثمّة تشكّلات مختلفة للبعل راكب الغيوم، هناك المراكب القديمة التي تشقّ عُباب الماء، النساء اللواتي يطرن، أو يتحولن إلى أشجار. في اللوحات هناك احتفاء خاص بالمرأة. التي تنهض بكامل فتنتها واكتنازها كصورة أخرى للأرض. وحتى يكتمل دورها كرمز للعطاء والخصوبة فقد عمد الفنان إلى تضخيم جسدها بالقياس إلى جسد الرجل الذي كان يبدو ضئيلاً ومستسلماً في حضنها.

أثناء ذلك ظلّ الفنان مسكوناً بهاجس الثورة. تلك الثورة التي لم يكن ليتخيّلها، لأنه كان يعيشها كانتماء حقيقي وممارسة يومية على الأرض. وقد عبّر عن هذا الهاجس بعدد كبير من اللوحات منها: (وصية الشهيد، مناضلات من شعبي، أخي جاوز الظالمون المدى، مقاتل، أسير). كان (عبد الحي) خلال ذلك كله مثالاً للفنان الصادق الملتزم بقضية شعبه. وفي هذا المجال يقول عنه الفنان السوري الكبير نذير نبعة: "عبد الحي مسلّم فنان خرج من قلب الثورة الفلسطينية فجأة، وبجدية في زمن تاهت فيه الثقافة داخل سراديب المقولات والأفكار، وغامت به الطرق، وانتشرت الثرثرة بالهواء.. منطلقاً مثل إحدى القذائف، نظيفاً من كل الشوائب التي علقت بالثقافة والمثقفين".

قضى (عبد الحي) سنوات طويلة من حياته مقاتلاً بالجنوب. وأثناء حصار بيروت عام 1982 حمل البندقية دفاعاً عن شعبه وقاوم الغزاة، كان يحارب وفي الوقت نفسه يبدع بريشته وألوانه. وحين خرج من بيروت مع المقاتلين حمل تلك المدينة الأسطورية في ذاكرته وكل مشاهد الدمار والصمود. فيما بعد استقر في (دمشق)، ورسم ما عايشه ورآه عبر 1200 لوحة وجدارية ما زال يحتفظ بها في مرسمه السابق في مدينة دمشق والتي تشكل في مجموعها محاولة لإنتاج أرشيف شعبي كبير يتناول القرية الفلسطينية بكل ما فيها من طقوس وتقاليد وأزياء. ويصف الناقد التشكيلي السوري ( أسعد عرابي) محاولة الفنان بالقول:" إن أعماله هي بمثابة مستودع للفلكلور والأمثال والحكم الشعبية وقصصها المصورة".

فنان الانتفاضة:

حين تفجرت الانتفاضة، كرّس لها طاقته وجهده. هنا دخل إبداعه انعطافتةً حاسمة، فعمد إلى عمل جداريات ضخمة، حشد فيها أعدادً كبيرة من الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا يتظاهرون أو يشاركون في تشييع الشهداء. في هذه الأجواء الملحمية وجد الفنان ضالّته، وأصبحت اللوحة عنده مسرحاً تتحرك عليه الوقائع الجديدة. في آخر أعماله التي أنجزها عمل يتناول فيه شهداء الانتفاضة، حيث تظهر توابيت الشهداء ملفوفة بالأعلام الفلسطينية ومرفوعة فوق أكف الجماهير، وكما لو كان الشهداء طيوراً فقد خفت التوابيت وارتفعت كأنها تحاول الطيران.

يعتمد (عبد الحي مسلّم) في أعماله على تلك الخامة البسيطة التي كان قد اكتشفها في بداياته، والتي هي عبارة عن خلطة من نشارة الخشب والغراء. حيث يقوم بواسطتها بتجسيم الشخوص والأمكنة. ثم في لحظة تالية يقوم بنحتها وتلوينها. وهنا لا بد من الإشارة إلى تلك الدقة الكامنة في عملية التلوين. فالثوب الفلسطيني يظهر بكل ما فيه من تطريزات ونقوش هذا بالإضافة إلى أثواب الرجال ومكونات الطبيعة من شجر وعشب وحجارة.

ثمة أعمال أيضاً ملونة بألوان البرونز والمعدن. وفيها من الماهرة إلى الدرجة التي لا يستطيع المشاهد أن يحدد فيها طبيعة المادة المستخدمة. أحياناً نرى في اللوحات تخطيطات لأبيات شعرية وزجليات تخدم موضوع العمل، اللوحة هنا تتحدث وتحاور المُشاهد. في عمل له بعنوان (الفراق) تقول الزوجة لزوجها: " على مين تخليني؟ لا أمك حنونة، ولا طفل يسلّيني". في عمل آخر يقول المقاتل لحبيبته:" إن متّ يا زين، كفني بورق ريحان". وهكذا فبهذه الخامة البسيطة والرخيصة الثمن استطاع الفنان أن يقدم لنا عوالمه المدهشة.

بين بيروت وطوكيو:

على مدار اثنين وثلاثين عاماً هي عمر مسيرته الفنية أقام الفنان عدداً كبيراً من المعارض توزعت على عدد من العواصم العربية. مثل (بيروت، دمشق، ثم عمان) حيث استقر في النهاية. كذلك فقد امتد نشاطه الفني إلى أوروبا وحظي بشهرة واسعة. ففي الدول الاسكندينافية (السويد، النرويج، فنلندا، والدنمارك) أقام ستة عشر معرضاً. وفي ألمانيا أقام معرضين، في كل من قاعات (روتغابرك) في زيوريخ وقاعة (فورم سبيسا) في بيرن. كما أنه عرض أعماله في كندا والفلبين وشارك مع ثلاثة وثلاثين فناناً يابانياً في طوكيو من خلال معرض كبير حمل عنوان " تحية لصبرا وشاتيلا".

خلال كلّ ذلك ظلّ الفنان (عبد الحي مسلّم) مخلصاً لفنه وقضيته الوطنية يُبدع بأعصابه وأحاسيسه قبل أن يبدع بفرشاته وإزميله ولذلك جاءت أعماله متوترة قلقة وتنبض بالحياة. إن الانطباع الذي يخرج به المشاهد وهو يتجول في محترف الفنان حيث تتكدس مئات اللوحات والجداريات، هو تلك الإرادة المدهشة التي يتمتع بها في السبعين من عمره على مواصلة الإبداع. انه لا يكف عن البحث والاستقصاء والحفر في أعماق الذات الجمعية للإنسان الفلسطيني. وهو في الوقت نفسه يضرب عرض الحائط بالشهرة وبذلك الفن الشمعيّ المحنّط الذي تمتلئ به القاعات. وقد دفع إخلاصه الشديد للفن الفنانة الروسية المعروفة (تايكو فاتش) لتقول في تقديمها لأحد معارضه:" بلغ بي التأثر بأعمال مسلّم حداً أعتقد معه أن العالم سينصف هذا الفنان، في الوقت المناسب.. قد يكون بعد مائة عام أو مائتين، أو أكثر، لكن المتاحف التي ستعرض له لن تنساه أبداً وأعتقد لو أن معرضه يتجول في دول العالم فسيكسب زيادةً في اهتمام العالم بالقضية الفلسطينية".